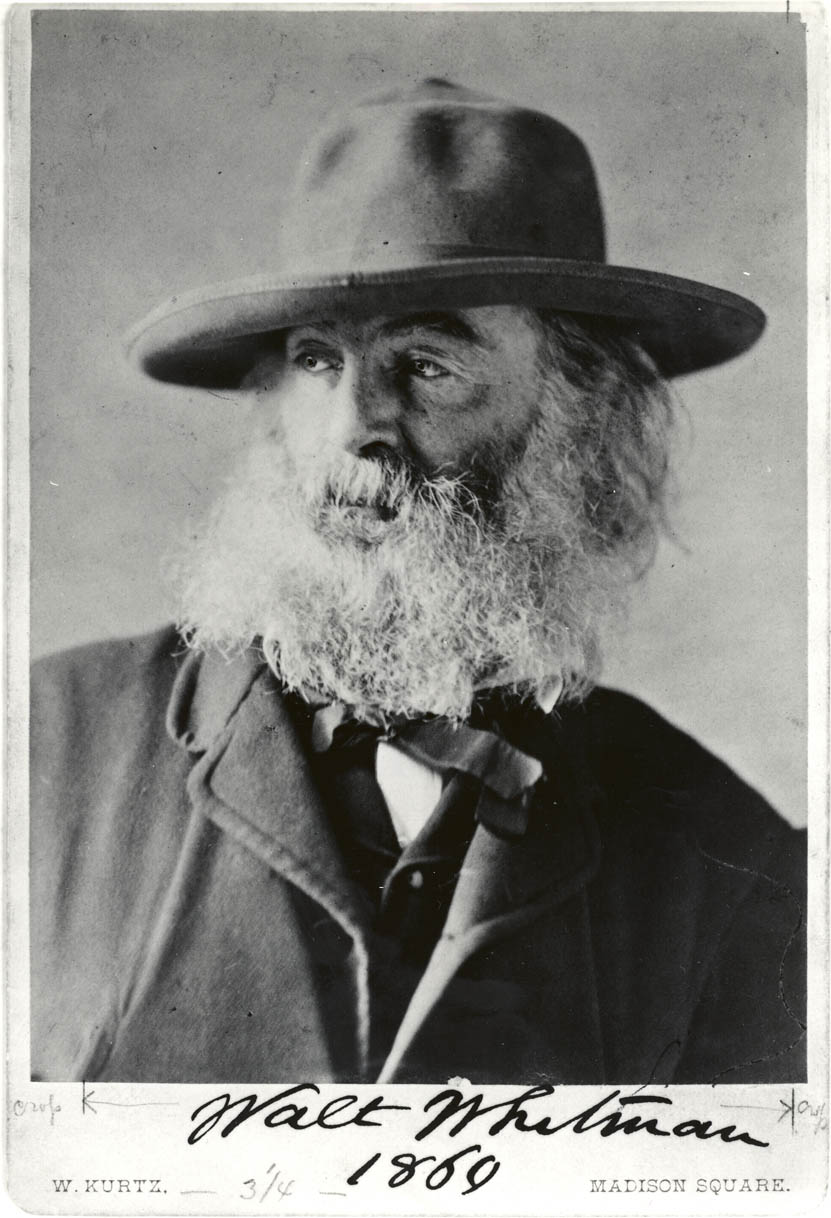

在这一节中,惠特曼此时的注意力已经坚定地转向一个黑人,不一定是一个奴隶(像第十节中的场景),而可能是一个运货马车的司机(一个普通的搬运车,这里正在运输石头),这是一项艰难沉重的工作,这个魁梧的,有着“威严”目光和“光滑健美的四肢”的男人全权负责它。太阳沐浴和照耀着他的身体,就像在第十一节中水沐浴着二十八个男人一样。惠特曼停止仔细凝视这个男人,而是羡慕他自信地活着,并向他表达爱意。这种随意和简易的对爱的表达跨越了种族,它的出现使十九世纪中期的很多读者感到震惊。令人惊奇的是,这个黑人着装的方式与1855年《草叶集》卷首的惠特曼的形象完全相同(同样的形象被复制在网站上诗歌第一节的旁边),他敞开着衬衫领口,他的目光“平静而威严”,帽子垂向额头的一边。诗人与黑人马车司机的这种自我认同是迈向民主思考方式的另一步,因为诗人成为了所有生命的拥抱者(不再是一个人或缺失的目标),把所有人和所有事都吸收进他无差别的总是扩张的自我之中。

为展示他对世界激进的宽大,诗人的目光从司机转向他驾驭的马匹,然后到为他们负载着重物的牛。但是他并不只是观察他们,他用目光注视着这些牲畜并在那些眼睛里发现了一些无法用语言表达的丰富而复杂的事情,“似乎比我平生所读的书还要丰富。”他看到鸟儿一听到他的脚步声就飞上天空,羡慕他们在空中盘旋的踪迹(“有明确目标的翅膀”),然后聚焦于他众多上下滑动起伏的进化表中的一张,用来消解大多数人观念中的等级制度(人在某种程度上高于动物),而使其进入一种平等的认同:他知道鸟儿包含在他的自我中并且在某种程度上他与鸟和乌龟是一致的,所有生物在这个世界上的存在都有其目的性,有他们自己平等而有意义的旅行。人类或许为我们的词汇和智力骄傲,但如果我们对周遭的世界张开眼睛,打开耳朵,我们很快就会意识到我们不是唯一唱着关于“我们自己的歌”的生物:松鸡从未学习过音乐但却啼啭着美妙的歌。惠特曼建议,洞察任何动物的眼睛,从而懂得去相信那些让你自己羞愧的特殊地位是件愚蠢的事。

黑人紧紧握住了四匹马的缰索,拴在链上的木块在下面摇晃,

赶着石厂里那辆大车的黑人,又稳又高大,一腿牢牢地踏在横木板上,

他的蓝衬衫露着他那粗壮的脖子和胸脯,又在腰际松开,

他的目光宁静而威严,一手推开了低垂在前额的帽子,

阳光落在他卷曲的头发和胡子上,落在他光滑健美的四肢的黑色皮肤上。

我看见了这个煞是好看的巨人,爱上了他,而且不只如此,

我还和车马同路而行。

不管在哪里行动,是后退还是向前转身,我热爱着生活,

对偏僻的角落和小青年我都愿低头,不错过一人一物,

我让自己吸收着一切,也为了写这首诗。

摆动得轭和链嘎嘎响,或在树荫下停步的牛群,你们眼睛里表达的是什么呢?

似乎比我平生所读的书还要丰富。

在我去远处的整天的漫步中,我的脚步惊动了一群野鸭,

它们同时起飞,缓慢地在空中盘旋。

我相信这些有明确目标的翅膀,

承认在我胸中游戏着的红色、黄色、白色,

认为绿色、紫色和羽毛冠都各有深意,

也不会因为龟只是龟而说它毫无价值,

林中的松鸦从来没有学过音律,但是我认为它的鸣啭声还是相当好听,

那栗色母马投来的一瞥羞得我从愚昧中惊觉过来。

从集体的“我们”到个体的“我”,从志趣相投的灵魂共同体到孤独的自我,都能在宇宙中组成万物的分子层面上连接起来——这是惠特曼在《我自己的歌》的四分之一处,也就是第十三节中试图展开的旅程。他加入了“赶着石厂里那辆大车”开往荒野的黑人的队伍,在那里,他将沉浸于他自己在环境中的每一个生态场,牛、鸟和枝叶茂盛的树荫,人类智力警觉的限制。这里尼西亚信经中所说的生命的赐主与施主在为“充满爱的生活”开拓道路,在他对团结一切的声明中,惠特曼故意让教堂神父用于赞美圣洁精神的语言徘徊其中(“我们相信圣洁唯一的主和信徒的教堂。我们知道主会为宽恕罪行而涤洗我们”),他那样做是要扩大我们“慈爱”的范畴。他信仰的标识并不是以象征圣洁精神的鸽子来传递的,而是被他歌曲曲调中的鸭子和松鸡传递出来的,他的信条:“我相信这些有明确目标的翅膀,承认在我胸中游戏着的红色、黄色、白色。”这是彩虹的颜色,地球上每个种族的颜色,羽毛和花朵的颜色,乌龟和母马的颜色——这都是诗人想像力的燃烧——他自称他的信条在某种程度上比尼西亚教会中三位一体的神更加广大,想象我们比动物懂得多是愚蠢的,认为我们不在同一支队伍中则更为愚蠢。

美国的谷物食品巨商和素食主义者Will Kellogg曾经质疑一个人怎么会吃有眼睛的东西。他的问题具有挑衅性,因为眼睛具有一定的神秘性(我们几百年来一直称眼睛是“心灵的窗户”),你有什么样的和不同物种目光凝视的经验呢?你能发现动物的眼睛中和人的眼睛中有什么不一样的东西吗?